黄琦云,2021级物理(一本-公费师范)1班学生,在第十届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛中荣获一等奖。获省级以上奖项 10 余项,2024年获中国国际大学生创新大赛全国金奖,江西省物理教学技能大赛省级一等奖,中国国际大学生创新大赛省级金奖,全国大学生奥林匹克数学竞赛全国银奖,江西省未来教师职业能力展示活动全省物理组第二名。主持国家级大学生创新训练项目1项,申请国家专利1项。

用心耕耘 超越自我

于教学中寻求创新。在备战第十届“田家炳杯”全国师范院校师范生教学技能竞赛过程中,黄琦云深刻认识到,作为未来的教育工作者,课堂实践中的每一点积累都是自我超越的过程,只有用心耕耘,才能收获累累硕果。

教学设计是教学过程的核心。黄琦云从理解教学目标、分析学情入手,将课程内容安排与学生能力培养紧密结合,力求设计出符合学生需求且富有创意的教学方案。从课前动量概念的导入到小球碰撞实验分析,从问题情境设置到课堂效果反馈,每一处教学环节,黄琦云都坚持多角度思考、多方位考量,努力做到环环相扣、层层递进。

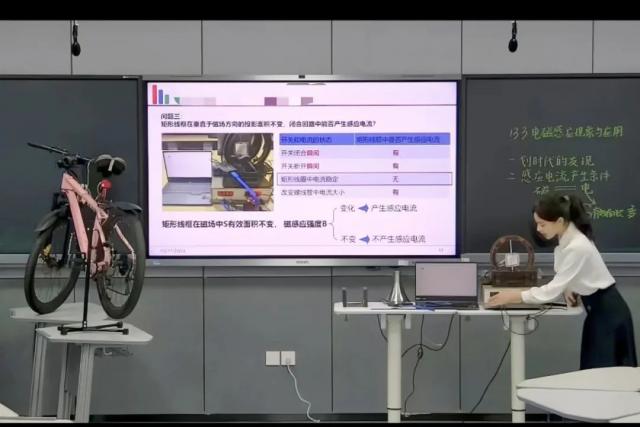

课件制作是教学过程中必不可少的环节,如何通过课件将知识更好地传递给学生,是黄琦云反复思考的问题。她认为,传统的物理教学手段存在传授知识枯燥、学生难以理解等问题,教学质量也往往大打折扣。针对这一难点, 黄琦云认真学习、对比了大量优秀的物理课堂教范例,从中获取灵感。经过仔细研究,她发现多媒体工具的加入能使实验原理与数据更加清晰与直观,同时兼具了教学环节的生动性。于是,在物理课程教学设计中,黄琦云尝试通过任务型教学方式,融合课堂互动环节。她还加入了小球碰撞轨迹的动态演示和物体动能与速度的实时数据分析等多媒体程序,力求让每一页课件达到既清晰易懂,又充满活力的效果,让学生在解决问题的过程中激发探索兴趣,带助学生更好地理解抽象的动量原理。

在进行模拟授课时,黄琦云不仅关注教学内容的传达,还着力提升课堂管理能力与教学语言的表现力。为追求更好的课堂效果,黄琦云每天对着镜子练习讲课,逐步调整语调和表情,使自己在教学过程中表现得更加自然流畅。在模拟授课结束后,她主动邀请同学们分享课程体验,收集课堂反馈,并根据意见反馈修改、调整教学细节,确保每位学生都能积极参与到课堂之中。通过反复练习,她逐渐摆脱了初次试课时的生疏与无措,对课堂的掌握度也更上一层楼。

悉心求教 收获成长

我校首次斩获“田家炳杯”一等奖, 除黄琦云出众的教学能力,其身后教师团队的悉心指导同样重要。

大赛要求选手录制教学视频,展示选手的教学设计思路,并结合课件完成模拟授课。为从数千份预赛作品中脱颖而出在备赛期间,团队指导老师易小杰、李静等人筛选了一篇又一篇教学方案。除了对教学方案严格把关,教师团队针对黄琦云的教学设计理念也进行了指导,让她对课堂教学有了全新的理解。“在教学设计中,教学活动应以学生的需求、兴趣能力为中心,鼓励学生主动参与和探索,让学生自主发掘知识,不是一味地传授。”

为突出培养学生的科学探究思维和分析问题能力,解决教学内容单薄、 教学形式单一等问题,指导老师易小杰、李静提出了一个大胆的构想:以物理实验为基础,引导学生进行物理模型的构建与转换,让学生动手实践,自行建立证据意识和科学论证的思路。这种授课方法创新了传统教学模式下给出既定物理模型再加以讲解的授课方法,能够帮助学生更好地掌握知识。

在老师的指导下,黄琦云的教学设计、课件制作和授课等教学技能水平获得了很大提升。在她心中,最大的收获在于逐步理解了教育的真谛:教学不仅是知识的传递,更是心灵的沟通。从赛前备课,到走上讲台授课,比赛的过程中,挑战与乐趣并存。黄琦云也深刻认识到,教育之路,永远没有终点,只有不断的学习和成长。

终身学习 不断提升

作为一名即将走上三尺讲台的公费师范生,黄琦云谈及未来的教学规划,“一名优秀的人民教师,不单单是要传授知识,更多的是去激励、引导和培养学生,发现学生的闪光点,做学生学习的指路牌和发展的助推器,帮助学生发掘并充分发挥个人潜力。”黄琦云立下了终身学习的目标,在日常生活中,她持续更新知识和技能,紧跟现代教育发展的步伐。实习期间,她遵循新课程时代背景下的评价观,关注学生的个体差异,与学生共同学习,共同进步,成为学生们的良师与益友,真正做到教学相长。“以这次师范教学技能竞赛为例,在准备期间,我从模仿优秀讲师的教态开始,不断积累教学技巧,再将他们的长处与自己的风格相结合,真正内化为自己的东西。”黄琦云认为,教学从来不是一时兴起就能做好的工作,育人更不是一朝一夕就可以成功的,教师是点亮学生人生道路的明灯,自身更应该积极向上,终身学习,不断提升,充实自己。

教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。习近平总书记在全国教育大会上强调:“建成教育强国是近代以来中华民族梦寐以求的美好愿望,是实现以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的先导任务、坚实基础、战略支撑,必须朝着既定目标扎实迈进。”

教师就像是太阳,在华夏大地上播撒希望和知识的光芒,在时代的长河中发光发热。如果说奖项是量化实力的标尺,那么她更愿做传递火种的摆渡人。我们看到的不仅是一个奖项收割机的诞生,更是一位未来教育者将物理之美转化为育人能量的生动范本——那些闪耀的奖杯终将化作讲台上的星光,照亮更多年轻学子探索科学世界的道路。

来源:江西科技师范大学报